Der Weg zu einer sozial-gerechten Wärmewende

Das Modell „Energieflatrate“ hilft Ängste vor Mietpreiserhöhungen oder gar Entmietung durch energetische Sanierungen abzubauen.

Das Modell ist durch die Kombination von Photovoltaik und wartungsfreien Heizungen erfolgreich. Zudem fallen erhebliche Kostenpositionen in der Liegenschaftsverwaltung weg.

Aufgrund der kalkulierbar sinkenden Strom- und Wärmepreise sind im Modell „Energieflatrate“ erstmals Mietpreisfixierungen möglich. Das bedeutet: keine Angst mehr vor steigenden Mieten, Energiepreisen oder gar Entmietung. Mieterhöhungen durch erneuerbare Energien auszuschließen ist eine soziale Revolution!

Das Modell wurde im ZDF-Beitrag „Plan B – Energiewende zu Hause“ vom 22.02.2025 vorgestellt.

Weitere Medien berichten über Pauschalmieten und die Energie-Flatrate:

Ein Link-Liste der Leitmedienberichte finden Sie hier.

Hohe Renditen, Wertsteigerungen der Immobilien und drastische Kostenreduzierungen

Eigentümergemeinschaften und Liegenschaftsverwaltungen im Bereich Mehrfamiliengebäude (MFG) müssen den gesamten Gebäudebestand in wenigen Jahren auf Erneuerbare Energien (EE) umstellen. Niedrige Investitions- Betriebs- und Wartungskosten sind hierbei die wichtigsten Entscheidungsparameter.

Die wichtigste Frage ist:

Welche Alternativen kommen ernsthaft in Betracht?

Extreme Kosteneinsparungen bei Steigerung der Renditen entstehen durch:

a) eine Kombination von erneuerbarem Strom, der Erzeugung von Wärme und Kühlung im Sommer sowie den Schnittstellen zur Mobilität

b) niedrige Investitionskosten

c) extrem verbrauchsarme und störungsfreie Technik

d) spätere Wartungskosten gehen gegen NULL

e) teilweise kann auch der Ablesevertrag mit den Unternehmen gekündigt werden, welche die Messgeräte an den Heizkörpern abrechnen

f) Personalkosten für die Heizkostenabrechnung fallen komplett weg

g) in der Kombination mit Photovoltaik / Speicher / Schnittstelle zur E-Mobilität sinken die Verbrauchskosten (und CO2-Ausstoss!) nochmals.

So entsteht eine Gesamtenergieeinsparung von 3/4 der bisherigen Betriebskosten. Durch Dämmungsmaßnahmen wird dieser Wert nochmals gesenkt. Der Immobilienwert steigt wie eine Rakete nach oben, da es in naher Zukunft keine anderen Heizungen mehr geben wird.

Aus der Praxis hat sich ein optimierter Ablaufplan für die Energiewende im Mehrfamilienhaus etabliert:

- Bewertung der Gebäudehülle, auch vom Dach > wird dringend empfohlen

- Bewertung der aktuellen elektrischen Anlage im Gebäude

- Bewertung der aktuellen Stromnetz-Schnittstelle. Eine Anfrage beim Netzbetreiber, ob es der Solarstrom eingespeist werden kann wird dringend empfohlen

- Telefon/Vor-Ort-Termin > mit neutralen und unabhängigen Energie-Wende-Berater/innen

- Erstellung einer Energie-Analyse mit potentiellen Berechnungen von Investitionen, Amortisation, Finanzierung und Gewinnmargen

- Ablaufplan erstellen

- Die verschiedenen Gewerke zusammenführen. Diese erstellen verbindliche Angebote

- Ablaufplan erstellen

- Maßnahmen umsetzen

- Überwachung und Überprüfung der berechneten Kennzahlen.

Hinweis: Dämmungsmaßnahmen am und im Gebäude sind aus Effizienzgründen zu empfehlen. Sie müssen aber nicht gleichzeitig zur Installation einer erneuerbaren Heizung erfolgen.

Wer diesen Ablaufplan nutzt, wird mit höheren Gewinnmargen bei stark sinkenden Kosten belohnt. Die wichtigsten Aspekte sind hier zusammengefasst:

Das große Ziel ist ambitioniert, aber umsetzbar

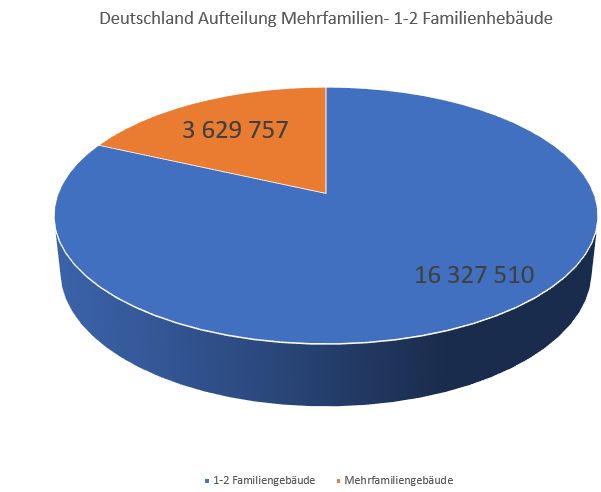

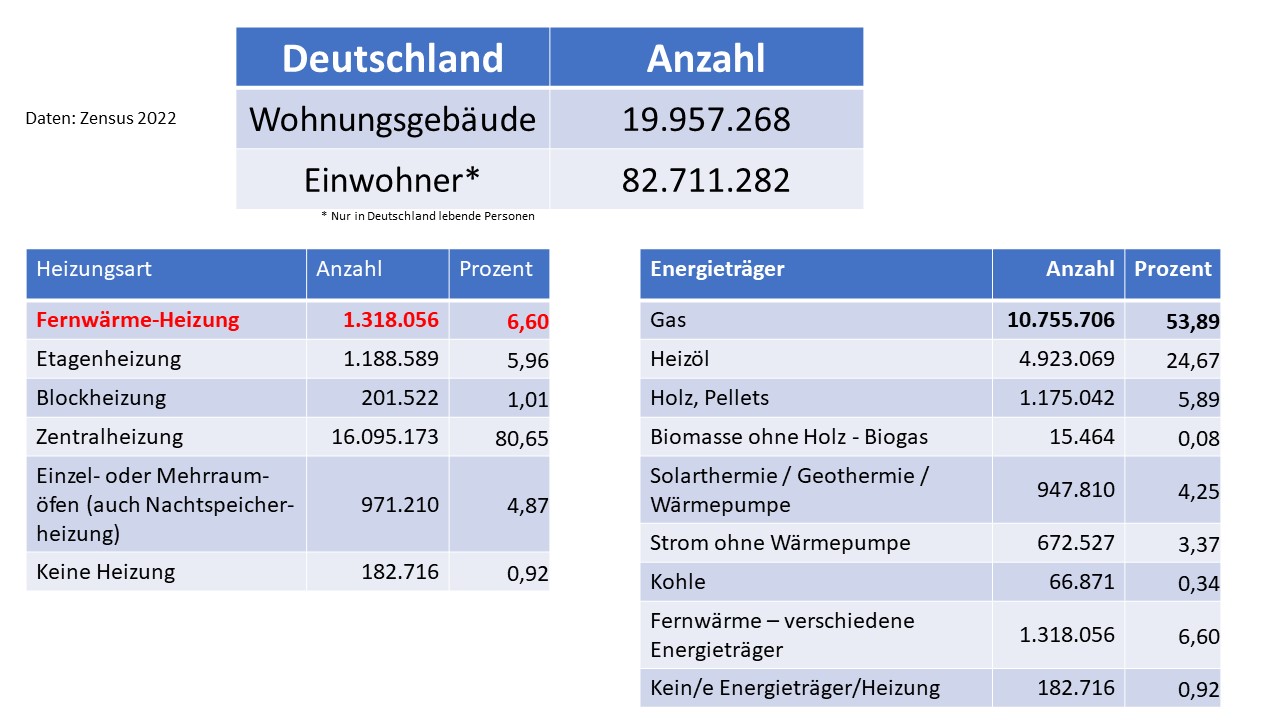

209,6 Millionen Tonnen des deutschen CO2-Ausstoßes sind auf Nutzungen im Bereich Wohnen zurückzuführen. Hiervon ist die Raumwärme mit mehr als 60 % beteiligt. Mehr als die Hälfte aller Wohneinheiten befinden sich in Mehrfamilienhäusern, welche zu einem großen Teil vermietet werden.

Fazit: in naher Zukunft werden Millionen von besonders ausfallgefährdeten Heizungen ersetzt werden müssen. Diese Investitionen müssen die steigenden Anforderungen des Klimaschutzes erfüllen und trotzdem wirtschaftlich vertretbar sein.

Das Energieflatrate-Konzept

Jede Investition erfolgt nur dann, wenn es sich rechnet. Besonders die Frage, welche Investitionen zu welchem Zeitpunkt erfolgen sollen, unterliegt der alles überragenden Bedingung der Wirtschaftlichkeit.

Die wirtschaftlichste Variante liegt darin, die Bereiche Strom, Wärme, Mobilität und Effizienzsteigerungen in einer Investition zusammenzufassen. Dabei werden neue Möglichkeiten zusätzlicher Umsatzgenerierung gleich mit erschlossen.

Zur Steigerung der energetischen Sanierungsquote und effektiver Umsetzung der Wärmewende erzeugt das neue Finanzierungsmodell einer Energieflatrate hohe Aufmerksamkeit. Der bahnbrechende Ansatz liegt darin, im Sommer/Herbst erneuerbaren Ökostrom für den Winterbedarf zu speichern und den Mietparteien eine pauschale Energiemenge zur freien Verfügung in den Mietvertrag einzupreisen. Das Erfolgsmodell ist auch deshalb attraktiv, weil eine hohe Energieunabhängigkeit erreicht wird.

Eckpunkte des Modells

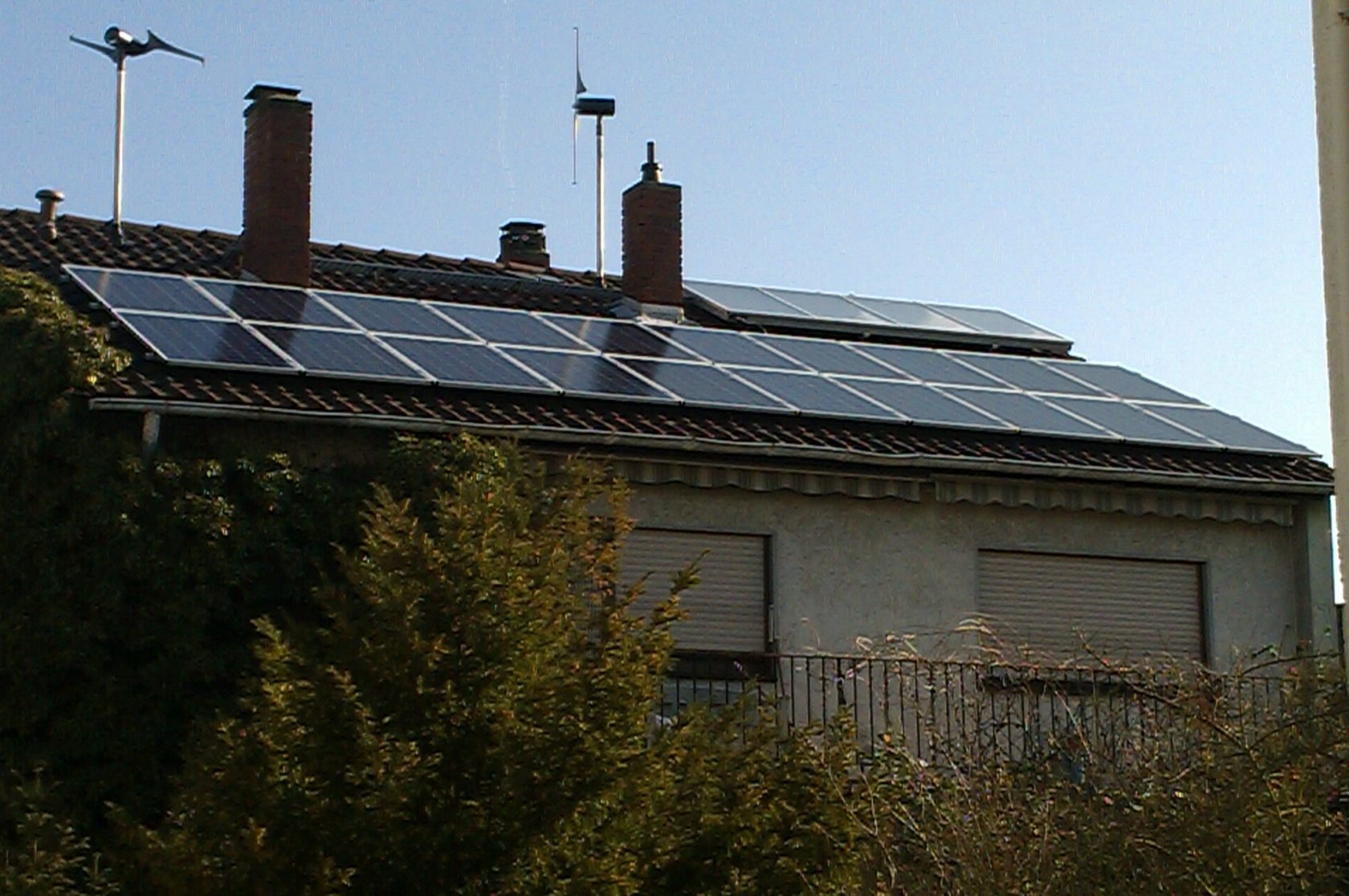

- das Gebäude wird mit maximal möglicher Photovoltaikleistung plus Speicher belegt

- im Mietvertrag garantieren die Eigentümer:innen allen Mietparteien eine Energieflatrate. Diese besteht aus Wärme, Strom für E-Mobilität und für Haushaltsgeräte

- ein Servicevertrag mit dem Energieversorger sichert einen kostenlosen Energietransfer vom Sommer/Herbst-Stromüberschuss und Speicherung von Wärme/Strom in Langzeitspeicher. Dieser Ökostrom fließt zu 2/3 im Winter ohne Berechnung zurück. Die Kosten für den Servicevertrag (inklusive Energieberatung für alle Bewohner:innen) und das letzte Drittel Energielieferung werden über die Umlagen abgerechnet. Sollte die Dachfläche nicht ausreichen besteht immer die Möglichkeit Strom von der Nachbarschaft oder von E-Fahrzeugen zu beziehen.

- Es existiert im gesamten Mehrfamiliengebäude (MFG) nur ein einziger Stromzähler

- Aufgrund der Investitionen steigt der Mietpreis pro m2, während die Umlagen spürbar sinken

- durch Umsatzsteigerungen bei gleichzeitig relevanten Kostenreduzierungen steigen die Gewinne

- MFG benötigen wesentlich geringere Investitionssummen für Heizung/Kühlung. Im Idealfall sinken die Betriebskosten für Heizung bis nahe NULL Euro

- weniger Bürokratie entlasten die Liegenschaftsverwaltungen. Mieterstrommodelle und EEG sind für das Energieflatratemodell nicht notwendig

- eventuell steht auf einem Gebäude nicht genug Fassaden- und Dachfläche zur Verfügung. Wenn möglich schließen sich deshalb Eigentümer:innen der Nachbargebäude zusammen, um mit einem gegenseitigen Kooperationsvertrag die dezentrale Energiezellenformel: Energetisches Angebot = Energetische Nachfrage umzusetzen.

Wieso rechnet sich das neue Geschäftsmodell?

1. Vermieterseite-Technik

Das absolut wichtigste Kriterium für eine Investitionsentscheidung: über einen längeren Zeitraum hohe Renditen bei sinkenden Verwaltungs- und Betriebskosten zu generieren.

Um Öl- oder Gasheizungen zu ersetzen, können sich die Investoren für eine Kombination aus Solarthermie, Photovoltaik, ggf. Kleinwindkraft, Wärmepumpen und Infrarotheizungen (IR) entscheiden. Dazu gehören auch passende Strom- und Wärmespeicher sowie eine optimale Steuerung.

Erneuerbare Heizungssysteme

a) Holz

In der Fachwelt wird gestritten, ob Holz, besonders Pelletheizungen, als erneuerbare Energien eingestuft werden können. Da Holz nach den Meeren der größte CO2-Speicher ist, bewirkt jede Verbrennung einen CO2-Anstieg. Auch im Schadstoffbereich Feinstaub und nicht kalkulierbarer zukünftiger Preise muss Holz kritisch gesehen werden.

b) Wärmepumpen

Wärmepumpen bieten zwar den Vorteil, dass diese im Sommer die Räume kühlen können. Doch energetisch muss die Wärmepumpe entsprechend exakt dimensioniert sein, um alle Räume gerade im Winter mit Heizwärme zu versorgen. Warmwasser-Wärmepumpen können allein oder in Verbindung mit Solarthermie wirtschaftlich sein.

Für viele Wohneinheiten bietet sich der Einsatz einer Großwärmepumpe an. Allerdings besteht ein hohes Risiko in der Verwaltung auf Seiten der Genehmigungsbehörden. Gerade mit Großwärmepumpen gibt es noch relativ wenig Erfahrungen in der kommunalen Verwaltung.

Eine Wärmepumpe kann durchaus als wirtschaftliche Variante gewählt werden. Dies ist aber von den Bedingungen vor Ort abhängig.

c) Blockheizkraftwerke (BHKW)

In MFG sind BHKW grundsätzlich die bessere energetische Lösung als eine Wärmepumpe. Der Grund hierfür liegt darin, dass Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt werden, und somit doppelte CO2-Einspareffekte entstehen. Allerdings wird in kalten Nächten eine Zusatzheizung benötigt. Diese erfolgt heute meist über die Gasleitung.

Somit bleibt weiter eine Abhängigkeit von Import-Erdgas für mehrere Jahre pro MFG bestehen. Die Option, zu warten bis ausreichend Wind- oder Biogas durch Power-To-Gas bereitstehen, fällt für die meisten Projekte wahrscheinlich negativ aus.

Gravierende Nachteile von Wärmepumpen und BHKW

In der aktuellen Marktsituation existieren keine finanziellen und wirtschaftlichen Vorteile, wenn Photovoltaik nicht gleichzeitig zu Wärmepumpe/BHKW installiert wird. Wahrscheinlich kippt die Planung für nur eine Maßnahme. Steuererleichterungen werden im Falle einer Investitionsentscheidung für ein BHKW mitgenommen. Sie sind aber selten ausschlaggebend für eine umfassende Investitionsentscheidung und vermutlich nicht wirtschaftlich.

Im Gegensatz zu Infrarotheizungen sind BHKW und Wärmepumpen wartungsintensiv und komplexe Techniken. Sie benötigen zudem viel Platz für den „Brenner“, Steuerungseinrichtung, Sicherheitselemente, Rohrleitungen und Heizkörper in jedem MFG-Raum.

Weiterhin bezahlt jede Mietpartei ihre Stromrechnung selbst und erhalten wie bisher eine individuelle Umlagen- oder Nebenkostenabrechnungen für Heizung/Wärme. Für die Messtechnik und gerechte Aufteilung bieten entsprechende Unternehmen technische und logistische Lösungen an.

Optimale Renditen durch Infrarotheizungen

Idealerweise erfolgt die Heizwärmebereitstellung über Infrarotheizungen, die an Wänden oder an der Decke die Innenräume erwärmen. „Heizbrenner“, Leitungsrohre, Warmwasserheizkörper, Öltank/Pelletlager existieren nicht mehr – mit Ausnahme von Splitgeräten. Ebenso fallen keine Kostenmehr an für die personell und finanziell aufwendigen Nebenkostenabrechnungen.

Wartungsfreie und in der Anschaffung günstige Infrarotheizungen verwenden spätestens bis 2030 erneuerbaren Strom. Das gilt auch für kleinere Elektrogeräte für die Handwaschbecken und dem Durchlauferhitzer. Diese Geräte ziehen nur noch selten Strom aus dem kostenpflichtigen öffentlichen Stromnetz. Wärmespeicher und sinnvolle Teildämmungen oder andere Effizienzmaßnahmen reduzieren den Strombezug aus dem Stromnetz zusätzlich.

Unter der administrativen Steuerung vom Energieversorger wird über E-Ladestationen Strom aus benachbarten Gebäuden bezogen oder gespeichert (Energiezellenkonzept).

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann unterstütze uns jetzt durch eine Spende oder werde Vereinsmitglied!

Wir vom Team der EUROPAEISCHEN ENERGIEWENDE e. V. freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und bedanken uns schon jetzt für Deine Unterstützung.

| Jetzt spenden! | Mitglied werden |

Berechnungen von Wirtschaftlichkeit und zu erwartenden Stromverbrauchswerte

Als erste Infrarotheizungen flächendeckend im Bestand eingesetzt wurden staunten selbst erfahrene Energieberaterinnen nicht schlecht, als die gemessenen Verbrauchsdaten in kWh erheblich unter den berechneten Werten lagen.

Man hat lange gesucht, um den Fehler zu finden. Es war kein technisches Problem, sondern ein Berechnungsfehler.

Wer nach Standard-Berechnungen und gültigen Normen wie VDI 2067, der Energie-Einsparverordnung (EnEV) und der DIN 566-5 bekommt für alle klassischen Heizungen (Konvektionsprinzip) exakte Werte. Doch wenn die für klassische Heizungen gültige Berechnungsformel 1 kWhelektrisch gleich 1 kWhthermisch auf IR übertragen wird, entstehen viel zu hohe IR-Verbrauchswerte. Grund hierfür sind völlig andere physikalischen Arbeitsprinzipien.

Die Ausgangsparameter der o.a. Formel sind extrem unterschiedlich und können nicht gleichgesetzt werden. Somit wird die Gleichung zur Ungleichung, da das mathematische Kommutativgesetz hier verletzt wurde.

Konsequenz: Die Parameter auf beiden Seiten der Gleichung sind NICHT vergleichbar. IR-Wirtschaftlichkeitsberechnungen und potentielle Stromverbrauchsberechnungen sehen komplett anders aus.

Technische Umsetzung

Sobald alle juristischen Fragen geklärt sind und die Finanzierung steht, montieren die Solarinstallateure auf dem Dach und an der Fassade eine leistungsstarke Photovoltaikanlage. Idealerweise ist da auch ein Stromspeicher vorhanden.

Kleinwindanlagen erhöhen die maximale Ökostromproduktion im Gebäude. Notwendige Reparatur- und Dämmungsmaßnahmen werden in einem mittelfristig angelegten Investitionsplan zusammengefasst.

Da die gesamte Energieversorgung überwiegend elektrisch erfolgt, sind Investitionen in das hausinterne Stromnetz sicherlich unvermeidbar.

Aufwendige Umbaumaßnahmen können auch die Ausquartierung der Bewohner in Hotels bedeuten. Dies geht auf Kosten der Wirtschaftlichkeit.

Fazit: teure und ökologisch unverantwortlichen CO2-Heizungen werden sofort nach der energetischen Sanierung zu 100 % ersetzt. Außerdem endet die Platzverschwendung durch Radiatoren-Aufstellung.

2. Vermieterseite–Finanzvorteile

Es entstehen keine Objekt-Kosten mehr für:

• Wartung/Reparatur/Rücklagen für Ersatzteilekauf der fossilen Heizungsanlage

• Technikräume für Brennerkessel, Öltank oder Pellets können erstmals als Kellerräume vermietet werden

• Personal für Heizkostenaufteilung der Nebenkosten/Umlagenabrechnungen

• Vorleistungen und Kapitalabfluss für Öl/Gas–Lieferungen

• Schornsteinfeger

• Preissteigerungen von Öl/Gas und Strom – eventuell auch für Benzin/Diesel

• Betriebskostenabrechnung.

Sinkende Kosten bedeuten steigende Investitions- und Betriebsrenditen. Zudem entstehen erhebliche Objekt-Wertsteigerungen.

Durch höhere Miete pro m2 steigt der Umsatz. Allerding gibt es erhebliche Entlastungen bei den Umlagen und Nebenkosten. Denn 80 % der jährlichen verbrauchten Kilowattstunden in einem Durchschnittshaushalt und entsprechende Energiekosten von Heizung und Warmwassererzeugung entfallen komplett.

Kostenreduzierende Energiewende im Mehrfamilienhaus

Sämtliche fossile Brennstoffe für Heizung, Warmwassererzeugung und demnächst auch für das KFZ werden zu 100% durch erneuerbaren Strom ersetzt. Das bedeutet auch, dass keine Mietpartei eine Stromrechnung und eine externe Heizkostenabrechnung mehr erhält und nie wieder Geld für Strom/Öl/Gas und mittelfristig für Benzin/Diesel ausgeben muss.

Auch der bisherige Hausstromverbrauch von 3.500 kWh (Durchschnitt) sinkt durch Photovoltaik mindestens um die Hälfte.

Fazit: mit der 3-fachen CO2-Reduktion pro MFG beschleunigt sich die dezentrale Energiewende und Investoren erhalten durch drastische Kostensenkungen hohe Renditen.

Weitere Quellen zur Energiewende im Mehrfamiliengebäude:

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann unterstütze uns jetzt durch eine Spende oder werde Vereinsmitglied!

Wir vom Team der EUROPAEISCHEN ENERGIEWENDE e. V. freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und bedanken uns schon jetzt für Deine Unterstützung.

| Jetzt spenden! | Mitglied werden |