Erneuerbar Heizen und Strom in der Praxis

Wärmewende bedeutet: heizen mit Erneuerbaren Energien, in Kombination mit Photovoltaik (Speicher), Wärmepumpen, Infrarotheizungen, Solarthermie, Wärmespeicher und Schnittstellen zur E-Mobilität.

Wer schon einmal im Internet nach den besten Heizungslösungen für die eigene Heizung gesucht hat, erhält viele Informationen, aber kaum relevante Informationen.

Besonders beim Heizen sind Antworten mehr als gefragt:

1. Wie komme ich weg vom Gas oder Öl? Oder auch weg von der Fernwärme?

2. Wer kann kompetent Auskunft geben, welche sinnvollen Maßnahmen und wirtschaftliche Techniken gibt es?

3. Welche energetische Maßnahme ist auch mit kleinem Geldbeutel bezahlbar und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es neben staatlichen Förderungen und KfW-Kredite?

4. Kann die Technik auch kühlen und feuchte Keller trocknen?

5. Muss denn wirklich abgewartet werden, bis die Kommune einen Wärmeleitplan aufgestellt hat und was passiert, wenn die alte Heizung vorher komplett ausfällt?

Energietechniken und Effizienzmaßnahmen im Vergleich

Im Internet gibt es Onlinerechner für Stromanbieter, Wärmepumpe, Photovoltaik und anderen Energietechniken.

Doch ein objektiver und sachlicher Vergleich der wichtigsten Effizienz-Maßnahmen und erneuerbaren Energietechniken fehlte bisher in der Wärmewende.

Diese Lücke füllt jetzt dieser Faktencheck der wichtigsten energetischen Maßnahmen und erneuerbaren Techniken. Das wichtigste und verständlichste Element hierbei ist ein Preisvergleich beim Strom.

Für nachfolgendes saniertes Einfamilien-Referenzhaus soll Strom eingespart werden und die vorhandene Gasheizung effektiver arbeiten, bzw. durch erneuerbare Energien komplett ersetzt werden.

Das Zeitfenster für eine Verhinderung der sich abzeichnenden Erderhitzung schließt sich immer schneller. Aus diesem Grund muss jedes unnötige CO₂-Molekül vermieden werden. Doch wir haben eine reale Chance. Daher enthält die nachfolgende Vergleichsstudie eine Ranking-Position „Weg-vom-Gas“.

Hinweis 1: eine Ölheizung oder andere Hausdaten bringen andere Werte, wie hier in der Studie berechnet. Auch weichen Investitionskosten erheblich vom vorliegenden Objekt ab, beispielsweise bei der Wärmepumpe.

Für neutrale und realistische Vergleiche ist dies aber nicht relevant. Denn die prozentuale Verteilung ist für alle Berechnungen immer gleich und zeigt deutlich Stärken und Schwächen der untersuchten Maßnahmen und Techniken.

Hinweis 2: weiteren Beschreibungen von Alternativen zu Öl/Gas siehe hier.

Um alle Wärmewendelösungen vergleichen zu können, bildet das Referenzhaus immer die gleichen Rahmenbedingungen.

Hinweis 1: Förderungen sind wegen der Vergleichbarkeit nicht einberechnet.

Hinweis 2: Blockheizkraftwerke (BHKW) basieren auf Gas. Diese Technik wird hier nicht berücksichtigt.

Hinweis 3: Kleinwindkraftanlagen können in die Gebäudetechnik integriert werden. Da aber die Windverhältnisse vor Ort wichtig sind und der Wind überall anderes weht, ist eine flächendeckende Auswertung mit vergleichbaren Parametern nicht möglich. Selbstverständlich reduziert eine Kleinwindanlage den Strombezug aus dem Netz. Manche Kleinanlagen erreichen durchschnittlich 400 kWh im Jahr

Hinweis 4: Wenn E-Mobilität gewünscht ist, muss die Photovoltaik größer dimensioniert werden. Falls die geplante Förderung für Photovoltaik, Speicher und Wallbox für E-Fahrzeuge gut angelaufen ist, wandert die Wirtschaftlichkeit noch mehr in den grünen Bereich

Hinweis 5: Photovoltaik-Leistungssteigerungen durch eine Anbringung an die Fassade nicht einberechnet

Hinweis 6: Photovoltaik wirkt sowohl auf dem Dach, als auch an der Fassade mit erstaunlichen Dämmungseigenschaften. Diese sind in hier rechnerisch nicht berücksichtigt

Hinweis 7: Mit den neuen Gesetzen zu Energy-Sharing entstehen völlig neue Rahmenbedingungen. So wird es möglich sein, den eigenen PV-Strom an Nachbarn zu verschenken oder zu verkaufen

Hinweis 8: wasserstofffähige Heizungen gibt es kaum. Die Hersteller werden die Serienproduktion erst dann hochfahren, wenn ein gesicherter Absatz in einigen Jahren erkennbar ist. Daher gibt es keine Erfahrungswerte. Wasserstoff hat in den Gebäuden als Heizung keine Chance

Hinweis 9: Preisparität bedeutet den Zeitpunkt, wo die Energiekosten nach dem Abschluss der Maßnahmen mehr kosten, als vor der Maßnahme. Es wird für Strom eine Preissteigerung von 2 % und für Gas von 5 % angenommen.

Hinweis 10: Sowohl bei den erneuerbaren Einzeltechniken, als auch bei den Kombinationen verringern sich die Verbrauchswerte durch Dämmungs- und Effizienzmaßnahmen erheblich. Die meisten Haushalte der ca. 25 Millionen Haushalte können sich eine gleichzeitige Sanierung von Anlagentechnik und Dämmungsmaßnahmen nicht leisten.

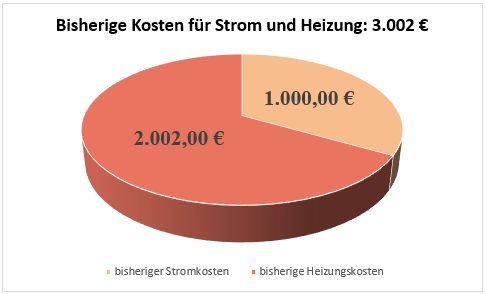

Der bisherige durchschnittliche Stromverbrauch betrug 1.000 € und Gas kostete 2.002 € im Jahr.

A: Bewertung der Effizienzmaßnahmen

Großflächige Dämmungsmaßnahmen

Bewertung:

a) Platz 8 der Top 10

b) Es wird kein Watt Strom eingespart

c) Keine Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

d) Keine ausreichende Einsparquote

e) Weiter von teurem und versorgungsunsicherem Gas abhängig

f) Gebühren für Schornsteinfeger und Wartungskosten fallen weiterhin an

g) Umwälzpumpen verbrauchen weiterhin Strom

h) Für die Installation werden verschiedene handwerkliche Gewerke benötigt.

i) Nach 8 Jahren muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition

j) Die Maßnahme ist nicht klimafreundlich

k) Keine technische Maßnahme, die Banken als Sicherheit bei Krediten anerkennen.

Empfehlung:

Diese Maßnahme bitte nur dann anwenden, wenn es dringend notwendig wird oder wenn bereits eine nicht fossile Heizung installiert ist.

Die Investitionssumme ist besser in erneuerbare Kombinationstechniken investiert.

Aus wirtschaftlichen, finanziellen und ökologischen Gründen sollten Effizienzmaßnahmen nicht gleichzeitig mit dem Austausch der Heizungsanlage erfolgen. Zudem kann die Maßnahme später nachgeholt werden, wenn kein Druck mehr vorhanden ist. Eventuell reicht schon der Dämmungseffekt einer Photovoltaikanlage.

Umstieg auf Gas-Brennwerttechnik

Bewertung:

a. Platz 9 der Top 10

b. Es wird kein Watt Strom eingespart

c. Keine Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

d. Keine ausreichende Einsparquote

e. Weiter von teurem und versorgungsunsicherem Gas abhängig

f. Gebühren für Schornsteinfeger und Wartungskosten fallen weiterhin an

g. Umwälzpumpen verbrauchen weiterhin Strom

h. Für die Installation werden verschiedene handwerkliche Gewerke benötigt.

i. Bereits nach 2 Jahren muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition

j. Die Maßnahme ist nicht klimafreundlich

k. Keine technische Maßnahme, die Banken als Sicherheit bei Krediten anerkennen

Empfehlung:

Diese Maßnahme nicht durchführen. Gas wird in naher Zukunft extrem teuer werden. Die Sprecherin der Verbraucherzentralen warnt dringend davor, neue Gasheizungen zu installieren. Auch die Versorgungssicherheit für Gas ist nicht gewährleistet. Darauf muss in einer jetzt vorgeschriebenen Energieberatung zwingend hingewiesen werden. Sonst drohen dem Beratungsunternehmen rechtliche Konsequenzen.

Zwar sind die Investitionskosten gering. Doch die Maßnahme rechnet sich wirtschaftlich nicht. Auch das Warten auf Biogas oder einen Fernwärme-Anschluss in weiter Zukunft verhindert nicht die Abhängigkeit oder den vorzeitigen Ausfall der Heizungsanlage. Das Geld sollte in effektivere Maßnahmen investiert werden.

Die Investitionssumme ist besser in erneuerbare Kombinationstechniken eingespart. Es besteht zudem die Gefahr, die komplette Investitionssumme zu verlieren.

Gas-Brennwert und gleichzeitig großflächige Dämmungsmaßnahmen

Bewertung:

a) Letzter Platz der Top 10

b) Es wird kein Watt Strom eingespart

c) Keine Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

d) Keine ausreichende Einsparquote bei hohen Investitionskosten

e) Weiter von teurem und versorgungsunsicherem Gas abhängig

f) Gebühren für Schornsteinfeger und Wartungskosten fallen weiterhin an

g) Umwälzpumpen verbrauchen weiterhin Strom

h) Für die Installation werden verschiedene handwerkliche Gewerke benötigt.

i) Nach 13 Jahren muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition

j) Die Maßnahme ist nicht klimafreundlich

k) Keine technische Maßnahme, die Banken als Sicherheit bei Krediten anerkennen

l) Hohe Investitionssumme

Empfehlung:

Diese Maßnahme nicht durchführen. Gas wird in naher Zukunft extrem teuer werden. Auch die Versorgungssicherheit ist nicht gewährleistet.

Es besteht die Gefahr, die komplette Investitionssumme zu verlieren, denn die Maßnahme rechnet sich wirtschaftlich nicht. Auch das Warten auf Biogas oder einen Fernwärme-Anschluss in weiter Zukunft verhindert nicht die Abhängigkeit oder den vorzeitigen Ausfall der Heizungsanlage. Das Geld sollte in effektivere Maßnahmen investiert werden.

B: Einzelmaßnahmen Technik

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann unterstütze uns jetzt durch eine Spende oder werde Vereinsmitglied!

Wir vom Team der EUROPAEISCHEN ENERGIEWENDE e. V. freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und bedanken uns schon jetzt für Deine Unterstützung.

| Jetzt spenden! | Mitglied werden |

Solarthermie für Warmwasser und Heizung

Bewertung:

Platz 4 der Top 10

a. Es wird kein Watt Strom eingespart

b. Keine Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

c. Weiter von teurem und versorgungsunsicherem Gas abhängig, da der vorhandene Gaskessel weiterhin als Spitzenlastkessel für den Winterbetrieb notwendig wird.

d. Nach 5 Jahren muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition

e. Klimafreundlich, doch im Winter kaum spürbare Entlastung vom Gaskessel

f. hohe Investitionssumme für wenig Einsparungen

Empfehlung:

Im Sommer mit langer Sonnenscheindauer wird Wärmeenergie kaum benötigt. Umgekehrt kann die Sonne den Wärmebedarf im Winter nicht decken. Die Solaranlage als Zusatzenergie kann aber durchaus einen Sinn ergeben, wenn größere Wärmemengen anfallen – wie Schwimmbad, große Küche oder nur als Warmwasseranlage.

Für das Referenzhaus scheidet Solarthermie als Hauptenergiequelle aus.

Wärmepumpe

Bewertung:

Platz 8 der Top 10 – wegen der hohen Investitionskosten

a. Ohne Photovoltaik wird kein Watt Strom eingespart

b. Dadurch gibt es keine Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

c. Wärmepumpen arbeiten auf Strombasis. In alten Gebäuden ohne ausreichende Dämmung liegen die Stromkosten am Rande der Wirtschaftlichkeit.

d. Ende vom teurer werdenden Gas und deren energetische Abhängigkeit

e. Nach einem Jahr muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition.

f. Da die Wärmepumpe klimafreundlich ist und „nur“ Strom braucht, kommt eine konkrete Prüfung auf Realisation immer infrage

g. die hohe Investitionssumme verhindert manche Wärmepumpe. Auch der Stromverbrauch kann ein wichtiges Kriterium für oder gegen eine Wärmepumpe sein

h. Der Weiterbetrieb der elektrisch betriebenen Umwälzpumpe und ganz besonders die Wartungskosten erzeugen weitere Betriebskosten, die hier nicht berechnet werden.

Empfehlung:

Die Kombination Dämmung und Wärmepumpe ergibt ohne Photovoltaik keinen Sinn. Daher hier keine Bewertung.

WICHTIG: eine Wärmepumpe kostet genauso viel an Energiekosten wie aktuell eine Gasheizung.

Eine Wärmepumpe wird zu Recht als einer der wichtigsten Ersatzmaßnahmen für fossile Brennstoffe angesehen.

Sie kann aber auch unwirtschaftlich werden, wenn die Anlage nicht richtig dimensioniert wird oder durch vorgegebene Gebäudesubstanz / Raumaufteilung unwirtschaftlich wird.

Die Investitionen können durchaus viel höher werden, beispielsweise mit der Integration eines Wärmepufferspeichers. Dadurch sinken die Verbrauchswerte.

Ohne Photovoltaik betragen die Stromkosten 1.976 € für 7.600 kWh. Der Strom für Umwälzpumpen wird oft im Haushaltsstrom berechnet.

Im Sommer kann die gleiche Wärmepumpe zur Kühlung eingesetzt werden. Der Strom hierfür kommt hauptsächlich von der im Sommer reichlich vorhandenen Sonnenenergie. Dies ist hier ebenfalls nicht berücksichtigt, da im Referenzhaus keine externen Kühlgeräte vorhanden sind.

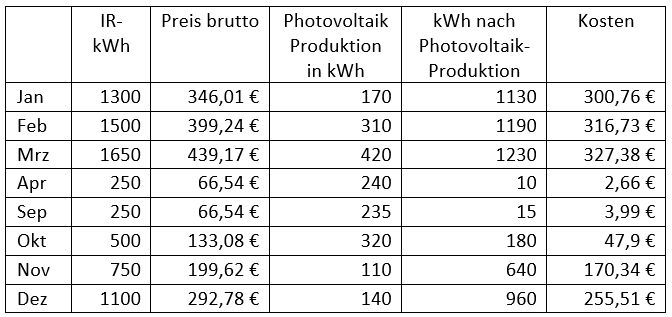

Detail-Berechnung:

Monat kWh

Jan 1.300

Feb 1.400

Mrz 1.550

Apr 500

Sep 300

Okt 550

Nov 900

Dez 1.100

Summe: 7.600 kWh

Die Berechnungen erfolgen ohne Kühlungsfunktion im Sommer, die zusätzlich Kilowattstunden produzieren. Dies ist hier nicht berücksichtigt.

Investitionskosten für Wärmepumpen:

Luft-Wärmepumpe: zwischen 12.000 € und 21.500 @

Erd-Wärmepumpen: zwischen 21.500 € und 50.000 €

Quelle: [1]

Hinweis für Wärmepumpen: Hohe Spannweiten innerhalb der Investitionskosten durch individuelle Notwendigkeiten. Erhöhtes Risiko bei Erd-Wärmepumpen.

Photovoltaik ohne Speicher

Daten der Photovoltaik:

– Leistung: 8,4 kWp Ertrag: 6.868 kWh/Jahr / Ausrichtung Süd-Ost

– Kosten: 1.336 € pro kWp = 11.222 € Investition (ohne Speicher) bei 112 € laufende Kosten

– 42 m2 Dachfläche

– 20 Jahre Vergütung nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG):

– Vergütung 8,2 Cent/kWh = 6.800 € = 566,66 € pro Jahr

– Stromkostenersparnis 22.277 € in 20 Jahren

– Preissteigerung Annahme 2 % Stromsteigerung pro Jahr

– 1.898 € Ersparnis pro Jahr / 915 € im ersten Jahr

– Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz: 4.151 kWh/Jahr

– Deckungsgrad 37 % bei 1.232 kWh Eigenverbrauch

Bewertung:

Platz 5 der Top 10

a) Es wird Strom, aber keine Heizung eingespart. Ohne Speicher liegt die maximale Einsparquote bei ca. 37 %

b) Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

c) Keine Veränderung der Gaskosten

d) Weiter von teurem und versorgungsunsicherem Gas abhängig

e) Gebühren für Schornsteinfeger und Wartungskosten fallen weiterhin an

f) Umwälzpumpen verbrauchen weiterhin Strom

g) Für die Installation werden verschiedene handwerkliche Gewerke benötigt.

h) Nach 5 Jahren muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition

i) klimafreundlich

j) Relativ kleine Investitionssumme, neue Fördersummen stehen in Aussicht

Empfehlung:

Selbst ohne Heizungsunterstützung ist eine Photovoltaikanlage ohne Speicher empfehlenswert.

Photovoltaikförderung bis 10.000 € für die Kombination Photovoltaik Speicher und Wallbox gibt es jetzt als Förderung, um E-Batterien aufzuladen. Auch das Rückladen in Gebäuden wird ernsthaft in der Bundesregierung als Gesetzentwurf mit Förderungen bearbeitet.

Besonders interessant ist, dass durch Förderungen der Ladestellen Wärmepumpen oder Infrarotheizungen durch die Rückladefunktion Speicherfunktion übernehmen, OHNE das öffentliche Netz zu belasten.

Auch im Winter wird das Stromnetz dann erheblich entlastet. Ein absoluter Fortschritt!

Photovoltaik mit Speicher

Daten der Photovoltaik:

– Stromspeicher 5 kWh (Entladungstiefe 80 %)

– Leistung: 8,4 kWp Ertrag: 6.868 kWh/Jahr / Ausrichtung Süd-Ost

– Kosten: 1.336 € pro kWp = 17.042 € Investition / 5.820 € Stromspeicher

– Laufende Kosten: 170 € / Jahr

– 42 m2 Dachfläche

– 20 Jahre Vergütung nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG)

– Vergütung 8,2 Cent/kWh = 6.800 € = 566,66 € pro Jahr

– Stromkostenersparnis 22.277 € in 20 Jahren / 915 € im ersten Jahr

– Preissteigerung Annahme 2 % Stromsteigerung pro Jahr

– 1.856 € Ersparnis pro Jahr / 915 € im ersten Jahr

– Stromeinspeisung in das öffentliche Stromnetz: 4.151 kWh/Jahr

– Stromverbrauch: 4.250 kWh/Jahr / Eigenverbrauch: 2.717 kWh

– Deckungsgrad: 64 %

Bewertung:

Platz 6 der Top 10

a. Es wird Strom, aber keine Heizungskosten eingespart.

b. Unterstützung für Hausstrom und E-Mobility

c. Keine Veränderung der Gaskosten

d. weiter von teurem und versorgungsunsicherem Gas abhängig

e. Gebühren für Schornsteinfeger und Wartungskosten fallen weiterhin an

f. Umwälzpumpen verbrauchen weiterhin Strom

g. Nach 6 Jahren muss mehr für Strom und Gas bezahlt werden, als vor der Investition.

h. Wegfall der Schornsteinfegergebühren, der Weiterbetrieb der elektrisch betriebenen Umwälzpumpe und ganz besonders die Wartungskosten erzeugen weitere Betriebskosten, die hier nicht berechnet werden

i. die Kombination Dämmung und Wärmepumpe ergibt ohne Photovoltaik keinen Sinn. Daher hier keine Bewertung.

Ohne Photovoltaik betragen die Stromkosten 1.976 € für 7.600 kWh

Empfehlung:

Falls eine Wallbox angeschlossen werden soll, kann Photovoltaik mit Stromspeicher Sinn ergeben. Dies wird massiv staatlich gefördert (Frankfurter Rundschau 07.09.2023 „Förderprogramm Solarstrom startet“. Ebenso, wenn größere Stromverbraucher vorhanden sind und abends auch der Sonnenstrom genutzt werden soll.

Infrarotheizung

Bewertung:

Platz 2 der Top 10

WICHTIG: Infrarotheizungen (ohne Photovoltaikunterstützung) sind bei den Energiekosten schon jetzt NICHT teuer, als eine Gasheizung.

Spitzenreiter bei Investition, kein Gas mehr, keine Gebühren für Schornsteinfeger, keine Stromkosten für Umwälzpumpen und keine Wartung mehr sind relevante Pluspunkte für Infrarotheizungen.

Um einen Stecker in die Steckdose stecken, eventuell noch einen Kabelschacht ziehen, braucht es meist keine Handwerker.

Wichtiger Hinweis:

Die für klassische Heizungen gültige Formel: 1 kWhelektrisch = 1 kWhthermisch darf auf gar keinen Fall für Infrarotheizungen verwendet werden. Durch völlig andere physikalische Prozesse, fehlende Thermodynamik und grundsätzliche Unterschiede in der Wärmeverteilung der Räume führen Berechnungen der Konvektionsheizungen zwangsläufig zu überhöhtem Stromverbrauch, und damit zu falschen Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

In Mehrfamilienhäuser fallen Personalkosten für die Nebenkostenabrechnungen komplett weg. Das reduziert die Betriebskosten und ist ein entscheidender Faktor für den betriebswirtschaftlichen Betrieb der Liegenschaften.

Laut Quelle [1C] kosten Infrarotheizungen 100 € bis 600 € pro Panel.

Hinweise zu ersetzen Infrarotheizungen: die realen Preise pro Qualitätspanels liegen erheblich über denen, wie in der Quelle angegebenen Investitionssummen.

Preise sind auch abhängig von der Leistung. Kleine Infrarotheizungen werden auf die Räume abgestimmt. Dass ein 1.000 Watt-Gerät für das große Wohnzimmer mehr kostet, als ein 250 Watt für das Bad-Gerät ist wohl nachvollziehbar.

Eine individuelle Qualitätsberatung wird empfohlen. Von Angeboten für Neuware aus Kleinanzeigen, Online-Shops oder Baumärkten wird ohne Fachberatung abgeraten.

Ohne Funkthermostate für die Steckdosen laufen Infrarotheizungen 24 Stunden durch. Daher ist eine Steuerung pro Temperatur und Zeit unverzichtbar. Dies erhöht die Investitionskosten mit durchschnittlich 40 € pro Steckdose.

Ebenfalls wichtig: sollte Warmwasser nicht mehr durch den bisherigen Wärmeerzeuger erhitzt werden, muss eine Elektrolösung gefunden werden. Dies muss berücksichtigt werden.

C: Kombinationen Strom und Wärme

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann unterstütze uns jetzt durch eine Spende oder werde Vereinsmitglied!

Wir vom Team der EUROPAEISCHEN ENERGIEWENDE e. V. freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und bedanken uns schon jetzt für Deine Unterstützung.

| Jetzt spenden! | Mitglied werden |

Photovoltaik mit Speicher und Wärmepumpe

Wie wird die Größe der Wärmepumpe berechnet?

Die Wohngebäude hat eine zu beheizende Fläche von 120 m². Diese Fläche wird multipliziert mit 100 Wh/m², um den jährlichen Wärmeverlust zu errechnen. Für Wasseraufbereitung wird 20 Prozent hinzugerechnet. Damit ergibt sich eine Rechnung von 12.000 kWh + 2.400 kWh = 14.400 kWh. Die Wärmepumpe muss demnach eine Heizleistung von 14 kW bringen.

Nimmt man die Wärmepumpe, die eine Heizleistung von 14 kW hat, ergibt sich ein Verbrauch von ca. 7.000 bis 8.000 Kilowattstunden Strom im Jahr.

Bewertung:

Platz 3 der Top 10

– In dieser Kombination kann die Wärmepumpe ihr hohes Potenzial an Energie-Einsparungen ausspielen.

– Die beste Preisparität: mit 24 Jahre und keine Gaslieferung mehr, sind die wichtigsten Argumente für die Kombination Wärmepumpe und Photovoltaik mit Speicher.

– Negativ belasten die hohen Investitionskosten die Bewertung. Es entstehen aber weiterhin Wartungskosten. In Mehrfamiliengebäudesteigen steigen die Kosten für Umwälzpumpen mit der Anzahl der Wohneinheiten.

– im Sommer kann die gleiche Wärmepumpe zur Kühlung eingesetzt werden. Der Strom hierfür kommt hauptsächlich von der im Sommer reichlich vorhandenen Sonnenenergie. Dies ist hier ebenfalls nicht berücksichtigt, da im Referenzhaus keine externen Kühlgeräte vorhanden sind.

Empfehlung:

Zwar kann der Strombezug aus dem Stromnetz durch Wärmepufferspeicher erheblich gesenkt werden. Doch dadurch steigen die Investitionskosten.

Oft macht es keinen Sinn, in kleinen Zimmern ohne einen Heizkörper extra Leitungen zu legen. Die Praxis zeigt, dass eine gemeinsame Planung mit Infrarotheizungen und Wärmepumpe eine hocheffektive Gesamtanlage ergeben kann.

Dafür müssen aber die Energieberatungsstrukturen umgestellt werden.

Detaildaten:

Durch Photovoltaik verringert sich der kWh-Strombezug aus dem Netz von bisher 7.600 kWh auf 5.655 kWh

Photovoltaik mit Speicher und Infrarot

Berechnungsdaten:

Infrarotheizung-Strombezug brutto: 7.300 kWh (gem. Berechnungsformel für Infrarotheizungen ermittelt) für Mitte September bis Mitte April

Stromkosten Brutto: 1.943 € brutto

Strombezug Netto = Brutto minus Photovoltaikproduktion für Mitte September bis Mitte April = 5.355 kWh. Das entspricht 1.425,31 €

Nicht einberechnet: mögliche Förderungen und eventuell Rückladestrom von der Batterie im Elektrofahrzeug.

Wenn eine Warmwasser (WW)-Elektroheizung zur PV und IR nötig ist, ergeben sich neue Werte:

| Einmalige Investitionen: | 22.947,14 € |

| Bisherige Preise für Wärme: | 2.002,00 € |

| Bisherige Preise für Strom: | 1.000,00 € |

| Neue Gaskosten: | 0,00 € |

| Zusatzstrom für Wärme: | 894,90 € |

| Neue Preise für Strom: | 1.894,90 € |

| Gesamt-Energie-Kosten pro Jahr: | 1.894,90 € |

| Wartungkosten für Heizung: | nein |

| Wartungskosten Elektro-WW: | ja |

Bewertung:

Platz 1 der Top 10

Gas wird mit dieser Kombination sehr schnell und zu 100 % durch erneuerbare Energiesysteme ersetzt. Private, gewerbliche, öffentliche oder kommunale Energieberatungen stellen sich bereits jetzt auf die neue Lage um. Allerdings gibt es gerade bei professionellen und öffentlichen Energieberatungsinstitutionen noch Nachholbedarf.

Im Hessischen Fernsehen wurde am 29.03.2013 ein Energieberater der Verbraucherzentrale in einem Beitrag der Sendung „Hessenschau“ während einer Beratung vor Ort vorgestellt. Die Hausbesitzerin wollte von Energieberater konkret wissen, welche erneuerbare Energien für Sie infrage kommt. Die Antwort vom Energieberater der Verbraucherzentrale: “Sie solle doch eine neue Gasheizung mit Brennwert einbauen – es gibt nichts anderes“ zeigt mehr als deutlich, dass es an Wissen fehlt, besonders welche Erneuerbaren Energien zu wirtschaftlichen Konditionen in Frage kommen.

Energieeinsparung durch Kombinationen Photovoltaik und erneuerbare Heizungssysteme senken die Strombezugsmengen erheblich. Jedoch muss der wirtschaftliche Faktor berücksichtigt werden. Wie Andreas Breitner vom Verband der norddeutschen Unternehmen in der Sendung „Makro – Heizen, Dämmen Sanieren – gut fürs Klima, aber unbezahlbar?“ vom 03.09.2023 davor warnte, das letzte bisschen Wärmeeffizienz aus der Gebäudehülle zu holen, dafür aber unangemessen hohe Finanzmittel aufzuwenden. Dazu sind die Einsparmengen viel zu niedrig. Es müssen Prioritäten gesetzt werden, zumal der Anteil erneuerbare Energie am öffentlichen Stromnetz ständig steigt.

Empfehlung:

Den größten Vorteil bei bester Wirtschaftlichkeit liegt im Referenzhaus mit der Kombination Photovoltaik, Infrarotheizung und Schnittstelle zur E-Mobilität. Die Einsparungen durch vermiedenes Benzin/Diesel sind hier noch gar nicht eingerechnet.

Wenn öffentliche Gebäude wie Kindertagesstätten oder Schulen Probleme mit der Heizung haben und / oder keine Haushaltsmittel für Photovoltaik zur Verfügung stehen, existieren neue Projekte, welche über Bürgerenergie nicht nur die öffentlichen Kassen zumindest bei der Vorfinanzierung entlasten. Durch Infrarotheizungen wird sichergestellt, dass Kinder in diesem Winter nicht frieren müssen.

Pelletheizung

Eine Pelletheizung ersetzt die Gasversorgung.

In der Fachwelt wird aber darüber gestritten, ob Pellets wirklich eine Alternative sind. Besonders beim CO₂-Ausstoß und den Feinstaub-Partikeln gibt es gute Argumente gegen eine Verbrennung, da Holz CO₂ speichert und dies beim Verbrennen freigesetzt wird.

Das Holz-Angebot für eine flächendeckende Deckung reicht nicht aus.

Pellet unterliegen bei Verfügbarkeit und Preise genauso wie Öl und Gas den Marktgesetzen. Außerdem verbrauchen Pellets bei der Herstellung Unmengen von Energie.

Die Investitionskosten für Pellets liegen zwischen 17.000 und 25.000 [1C].

Hinweis zu Pellets: kommt für eine flächendeckende Installation wegen fehlenden Holzmengen und Flächen nicht infrage. Bei Neuinstallation wird ein großer Lagerraum inklusive Transportsystem und Wärmespeicher zum Kessel benötigt, bei Umstellung von Fernwärme einen Schornstein.

Pellets sind bei der Verbrennung nicht CO₂-neutral, da gespeichertes Holz freigegeben wird. Benötigt zur Herstellung zudem viel Energie. Da hier keine Einsparungen zu verzeichnen sind und Pellets nicht flächendeckend eingeführt werden können, werden Pellets nicht weiter untersucht.

Fernwärme

Fernwärme kann einen wesentlichen Beitrag zur Wärmewende leisten. Dafür muss die Wärme ausschließlich und sehr schnell aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Die kommunalen Wärmeleitpläne müssen dies ausdrücklich in den Plänen vorschreiben.

Fernwärmeanbieter, die das nicht können oder wollen, ruhen sich auf ihre Monopolstellung aus, da sie davon ausgehen, dass die Kunden keine andere Chance hätten, als ihre Fernwärme abzunehmen und natürlich teuer zu bezahlen.

Mit den hier vorgestellten Techniken besteht erstmals die Chance, diese totale Abhängigkeit zu beenden und dabei den Geldbeutel und das Klima zu schonen.

Wärmepumpe und Infrarotheizungen im Vergleich

Wärmepumpen weisen einen physikalischen Vorteil auf. Sie erzeugen mit einer Einheit elektrischer Energie bis zu fünf Einheiten thermischer Wärmeenergie. Der Unterschied entsteht durch die Differenz zwischen der Temperatur außerhalb des Gebäudes und dem Innenraum.

Allerdings wird das Verhältnis direkt an der Technik gemessen. Wird das Gesamtsystem berechnet, fällt das Verhältnis durch Verluste teilweise um 50 %. Allein in einem durchschnittlichen Einfamiliengebäude sind ca. 2 Kilometer Rohre verlegt.

Anstatt komplexer Technik aufzubauen, die immer mehr gut ausgebildete Planer und Installateure benötigt, sollte bei jedem Gebäude auch alternativ oder additiv Direktstrahlungssysteme einbezogen werden.

Die sogenannten Leitmedien ignorieren bisher Wärmewellenheizungen. Doch die wirtschaftlichen Vorteile sind bei sachlicher und neutraler Betrachtung nicht mehr zu verheimlichen.

Jetzt stehen die meisten Menschen vor der Entscheidung eine Wärmepumpe (WP) oder eine Infrarotheizung (IR) einzubauen. Auch eine Kombination von WP und IR wird oft in Planungen nachgefragt. Besonders in der Alternative Fernwärme reduzieren sich die potentiellen Alternativen auf WP oder IR.

Im Fernwärmebetrieb gibt es keinen Schornstein. Dadurch scheiden Öl, Gas, oder Holz als Alternative aus. Solarthermie kann im Wohngebäudebestand nicht wirtschaftlich betrieben werden. Bleibt nur WP oder IR.

Gerade in Gebäuden mit einer hohen Anzahl an Wohneinheiten zeigen sich gravierende Unterschiede.

a) Besonders im WP-Betrieb entstehen hohe Wärmeverluste an den Fenstern. Wärme steigt durch physikalische Prozesse zunächst an den Fenstern auf und verlässt in relevanten Mengen über Wände und das Dach die Innenräume. Durch die Verbrennung steigen die Wärmeverluste über den Schornstein, im Gaskessel (Öl- oder Gasverbrennung) und durch ungedämmte Rohrleitungen. Die Energieverluste unterscheiden sich erheblich zu IR, räumlich und auch zeitlich. Dies ist in der Formel 1 kWhelektrisch = 1 kWhthermisch nicht mehr abbildbar.

b) Die komplexe WP-Technik besteht aus sehr vielen Teilen und Komponenten, welche innerhalb der Betriebszeit zahlreiche Ausfälle verursachen werden. Der jährliche hydraulische Abgleich kann zusätzliche Kosten verursachen, die bisher in keiner Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgeführt sind. IR weisen durch einfachste Bauweise und wenigen Komponenten eine längere Betriebslaufzeit auf, als eine WP.

c) Die IR benötigen überhaupt keine Wartung.

d) Ohne Wärmepufferspeicher „taktet“ eine WP ohne Wärmepufferspeicher zweistellig in der Stunde. Das ist besonders energieintensiv, da jede (unnötige) Taktung Strom benötigt und den kostenpflichtigen Stromzähler drehen lässt (ohne PV).

e) Gemäß physikalischen Gesetzen verteilt sich die IR-Wärme gleichmäßig in Kugelform. Dadurch sind alle Temperaturen im Raum gleich. Thermodynamik bedeutet, dass Temperaturen am Kopf wärmer sind und die Füße eher kühler.

Dies führt dazu, dass öfter das Thermostat aufgedreht wird. Dadurch werden zwei Grad und entsprechend mehr WP-Strom notwendig. Daher ist die gefühlte Wohlfühltemperatur im IR-Betrieb ca. zwei Grad niedriger. Dies wird auch in den Studien der TU Dresden bestätigt (Prof. Dr.-Ing. Joachim Seifert, Bereichsleiter Gebäudeenergietechnik am Institut für Energietechnik an der Technischen Universität Dresden. Bezug: zur Studie „Bewertung von Infrarotheizungen als Spitzenlastabdeckung“). Konsequenz: eine gleichmäßige Wärmeverteilung vermindert die Haus-Schimmelgefahr erheblich.

f) Eine WP funktioniert nach dem Prinzip der Lufterwärmung mit anschließender Thermodynamik. Dies bewirkt, dass es in den Wänden in den Ecken einen oft relevanten Temperaturunterschied gibt. Dort ist es kühler. Unterhalb des Taupunktes besteht erhöhte Schimmelgefahr.

g) Die gleichmäßige Temperaturverteilung hat zur Folge, dass das IR-Thermostat sich im Laufe der Heizsaison später pro Tag einschaltet. Dies kommt von der höheren, bzw. intensiveren Sekundärstrahlung. Diesen Effekt gibt es bei einer WP nicht. Dort „kratzt“ die Thermodynamik gerade mal die Oberfläche an, während IR die Wände tief entfeuchtet (ist in den Studien so beschrieben).

Im Internet kursieren skurrile Vergleiche, wo Infrarotheizungen und Wärmepumpen in zwei identischen Zimmern in einem Haus gleichzeitig eingeschaltet werden. Dieser alberne Vergleich ist grober Unfug, weil dies zwei grundsätzlich konträre physikalische Grundlagen gleichzeitig laufen lässt. Diese Umstände sind Hauptgründe, warum die oben aufgeführte Gleichung zur Ungleichung wird.

h) Thermodynamik wirbelt bei klassischen Konvektionsheizungen Staub auf. Asthmatiker können im IR-Betrieb im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen.

i) IR erhalten mit einem Wirkungsgrad von knapp 100 % in den Räumen. Da kommen WP-Heizkörper nicht mit. Eine reduzierte Jahresarbeitszahl (JAZ) von 1 bis 2,5 im Gesamtanlagensystem erreicht keine 100 % Wirkungsgrad, wobei JAZ und Wirkungsgrad aus verschiedenen Gründen nicht vergleichbar sind.

Im Referenzhaus entstehen 7.600 kWh für eine optimal eingestellte WP und 4.000 kWh bei IR. Problem ist der hohe Anteil an Graustrom. Das sind u.a. Stromverbraucher, die nicht direkt zu einer WP zugeordnet werden können. Eine WP benötigt besonders für die oberen Stockwerke leistungsstarke Umwälzpumpen. Bei IR entsteht kein Graustrom und damit auch keine kW-Verbräuche mehr für deren Betrieb. Auch diese Fakten sind nicht vergleichbare Parameter für die o.a. Energiegleichung.

j) Neben der Erwärmung der Wände wird jede Wand/Decke/Boden erheblich entfeuchtet. Durch IR entsteht kaum noch normaler Hausschimmel. Die Handwerkerkosten und der hohe Werteverlust durch Schimmel, bzw. deren Beseitigung können bei einer Investitionsentscheidung über einer höheren Anzahl von Wohneinheiten wichtig werden.

k) Besonders wichtig sind die Investitionskosten. Bei WP entstehen durchschnittlich 50.000 € (siehe Studien und den Videolink von Prof. Leukefeld. Die IR-Investitionskosten betragen max. 10.000 €. Der Unterschied zwischen dem WP-Stromverbrauch (hoffentlich zu 100 % exakt eingestellt) und der etwas höheren IR-Stromrechnung pro Haus, rechtfertigt nicht die hohen WP-Investitionskosten. Schon gar nicht, wenn Fußbodenheizungen, neue Fenster eingebaut werden und ein Dämmungsvolldämmung Investitionen in 6-stelliger Höhe erzeugen. Die Einsparungen von durchschnittlich 1.000 Euro bedeuten eine Amortisationszeit von einem mehrfachen der durchschnittlichen menschlichen Lebensdauer. Manchmal übersteigen die Investitionskosten den Zeitwert des Gebäudes. Ergibt dies wirklich noch einen Sinn?

l) Handwerker zu finden ist heute schon schwierig. Komplexe Technik aufzubauen, inklusive Wanddurchbrüche oder Verlegung von Fußbodenheizschlangen, ist extrem arbeitsintensiv. Doch um eine IR-Anlage zu installieren sollten vier Dübellöcher bohren und den Stecker /Thermostat in die Steckdose einzustecken keine handwerklichen Herausforderungen bedeuten. Bei WP sind oft Bohrungen notwendig (ohne teure Gutachten für Erde-WP. Denn dort wird viel, tief und teuer im Garten/Grünfläche gebohrt).

m) Laut Prof. Leukefeld liegt bei WP das Kilogramm CO₂ Äquivalent bei 17.930 pro Kilogramm CO₂, IR nur 530. Die CO₂-Belastung durch Herstellung und Transport der komplexen WP-Technik sind für den hohen CO₂-Wert verantwortlich – siehe auch „Bald reißen wir alle Wärmepumpen wieder raus„.

n) Klimaschutz: hier sieht CO₂-Bilanz erheblich bei IR besser aus als WP. Diese generieren einen bis zu 35-mal höheren CO₂-Ausstoß (inklusive Herstellung), bei kürzerer Lebensdauer gegenüber IR. Problematik der Kühlungsflüssigkeit und deren Umwelt- und Klimagefährdung ist hier noch gar nicht berücksichtigt.

o) Schmierstoffe, Chemikalien, Kühlmittel, Ventile, Lüftung und Heizkörper müssen exakt abgestimmt sein, bzw. deren Verbrauchsstoffe exakt dimensioniert und auslaufsicher sein. Diese Probleme gibt es bei IR nicht.

p) Thermodynamik bedingt immer, dass eine Dachdämmung erforderlich ist. Bei IR fehlt dieser Effekt durch die kugelförmige Erhitzung und fehlenden heißen Luftströmungen, die nach oben drängen. Doch auch für Dämmungen gibt es eine Erneuerbare-Energien-Lösung, wie Photovoltaik auf dem Dach.

q) Um den Dämmungseffekt einer PV zu nutzen, reicht es diese auf das Dach zu legen, oder an die Fassade zu hängen. Denn der Spalt zwischen Dachziegel/Fassadenwand und Rückseite PV-Module Luft schließt Luft ein. Luft ist das beste Dämmungsmittel überhaupt.

r) WP-Stromtarifen bieten unterschiedliche Tarife an wie Haupttarif (HAT) und Nebentarif (NT). Das bedeutet auch zwei Stromzähler. Die Anbieter nehmen sich aber das Recht raus, eine oder zwei Sperrstunden ohne Stromlieferung durchzuführen. Der Zeitpunkt ist meist nicht vorhersehbar, da die betriebswirtschaftliche Kalkulation des Anbieters den Zeitpunkt der Sperrstunde bestimmt. IR sind teilweise sogar über eine APP jederzeit ohne Zwangssperrung regelbar, sogar von unterwegs.

s) WP oder die früheren Verbrennungssysteme benötigen Platz für die Anlagentechnik. Diese Räume werden durch IR frei.

t) WP können trotz hoher gesetzlicher Förderung vom Großteil der Bevölkerung nicht ohne weiteres finanziert werden. Das gilt besonders, wenn gleichzeitig noch umfangreiche Dämmungsmaßnahmen vorgenommen werden -sollen-. Investitionskosten werden niemals durch die Energieeinsparungen in absehbaren Zeiträumen amortisiert. IR-Investitionen liegen durchschnittlich bei 1/5 von WP.

u) Ohne Informationen über die elementaren Unterschiede von WP und IR bezahlen die meisten Menschen eine unnötige und viel zu teure Anlage. Soziale Komponenten der Finanzierung sind unverzichtbar für die Wärmewende-Akzeptanz.

Weitere Informationen und Links:

Besonders für Laien gut verständlich gibt es von der hessischen Landesenergieagentur eine Videoreihe, welche die gesamte Palette von Effizienzmaßnahmen umfasst. Die wohl umfangreichsten Videos über erneuerbare Energietechniken bis hin zu Tipps, welche selbst Profis teilweise nicht kennen, finden Suchmaschinen unter den Begriffen:

Energiesparkommissar und den gewünschten Suchbegriff wie beispielsweise „Wärmepumpe“.

Dies gilt auch für Seiten der Europäischen Energiewende Community www.energiewende.eu. Dort bieten wir eine Online-Wärmepumpenberatung an.

Weitere Informationen, auch zu neuen Energieberatungsstrukturen, bitte hier Kontakt aufnehmen

[1] Quelle: Berechnung der Investitionskosten für

A) Außenfassade dämmen Musterbeispiel: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/rechenbeispiel-fuer-eine-fassadendaemmung-8192

B) Anlagentechnik:Technikbeschreibungen und Alternativen zu Gas, Öl – aber auch zur Wärmepumpe und Fernwärme

C) Quelle Einzel-Investitionskosten: „Frankfurter Neue Presse Was tun im Einfamilienhaus – Tipps für Eigentümer“ vom 02.04.2024

Klima-Splitgeräte:

1.000 € bis 3.000 € pro Stück

Hinweis für Splitgeräte: Für Einzelräume gut geeignet. Es benötigt meist eine Wandbohrung benötigt, was die Dämmung beeinträchtigen kann. Mehrere Splitgeräte können hintereinandergeschaltet werden. Dann käme aber eine „echte“ Wärmepumpe mit Wärmespeicher eher in Frage. Daher ist eine Vorhersage der Investitionssummen nur bedingt möglich

Brennstoffzellen:

Zwischen 30.000 € und 50.000 €

Hinweise zur Brennstoffzellentechnik: Brennstoffzellen benötigen Wasserstoff, das aktuell aus Erdgas gewonnen wird. Neben der komplexen Technik muss mit erhöhten Gaskosten gerechnet werden, während der Wirkungsgrad der niedrigste Wert der alternativen Heizungsarten zu Gas und Öl liefert.

Es besteht auf Jahre keine Chance eine kostendeckende Infrastruktur durch Wasserstoff aufzubauen. Auch die Wasserstoffkosten sind auf Jahre niemals vorhersehbar.

Gefällt Dir dieser Artikel?

Dann unterstütze uns jetzt durch eine Spende oder werde Vereinsmitglied!

Wir vom Team der EUROPAEISCHEN ENERGIEWENDE e. V. freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und bedanken uns schon jetzt für Deine Unterstützung.

| Jetzt spenden! | Mitglied werden |